「光熱費が高いので、抑えるコツを知りたい」

「光熱費を節約したいと色々試したものの、どれも長続きしない」

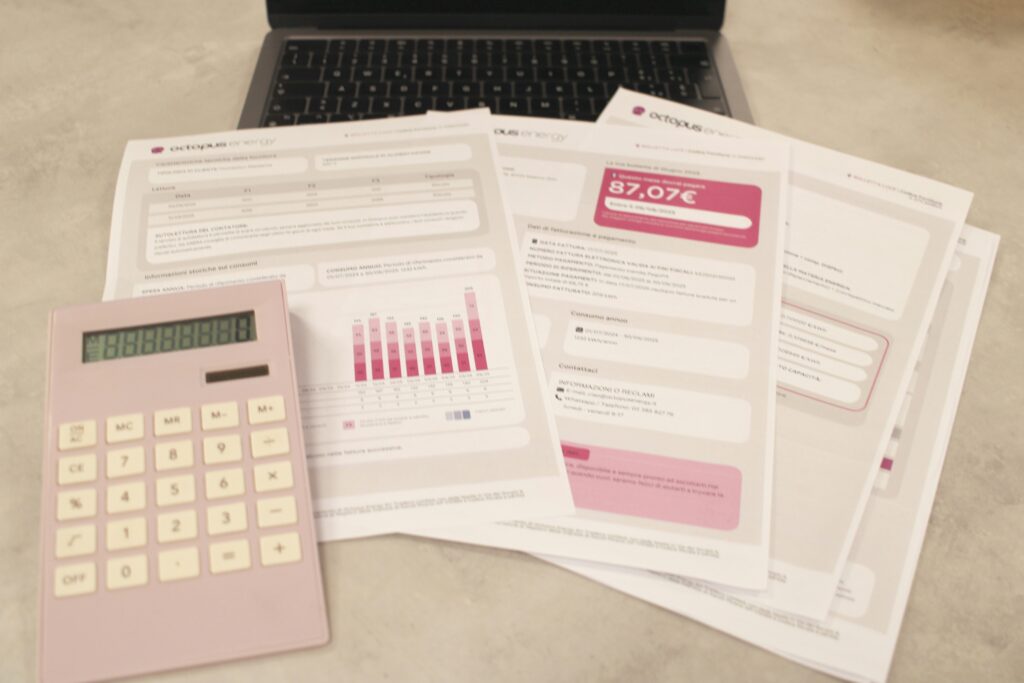

電気やガス、水道などの光熱費は、毎月の家計を圧迫する要因のひとつです。

節約の重要性は分かっているものの、なかなか節約につながらないと嘆く方は多くいます。

そこで本記事では、今日から実践できる即効性のあるテクニックや、長期的な投資効果が期待できる設備改善など、段階的に取り組める光熱費を抑えるコツを体系的に解説します。

本記事を最後まで読めば、自分に合う節約方法が分かり、無理なく光熱費を抑えられるようになるでしょう。

まずは「今日からできる」即効テクニック

光熱費の節約は、特別な知識や道具がなくても、日々の暮らしの中のちょっとした意識を変えるだけではじめられます。

ここでは、思い立ったらすぐに実践できる、効果の高い5つの基本的なテクニックを解説します。

- エアコン設定とサーキュレーターの併用で効率UP

- 照明のLED化と「消し忘れ」防止ルールを設ける

- 給湯温度とシャワー時間を見直す

- 待機電力を減らす電源タップを活用し主電源オフを心がける

- 洗濯と乾燥はまとめておこない自然乾燥を利用する

エアコン設定とサーキュレーターの併用で効率UP

エアコンの設定温度を夏は28度、冬は20度に調整し、サーキュレーターで室内の空気を循環させることで、体感温度を快適に保ちながら消費電力を削減できます。

風向きは夏場は上向き、冬場は下向きに設定し、冷暖房効率を最大化させましょう。

サーキュレーターの消費電力は20Wから50W程度とエアコンの消費電力より大幅に少ないため、併用により年間で数千円から1万円以上の光熱費の削減につながる可能性があります。

また、エアコンのオン・オフを頻繁に繰り返すより、適温で連続運転するほうが電気代を抑えられます。

エアコンの設定温度を1℃見直すだけで、冷房時でおよそ13%、暖房時でおよそ10%の節電効果が期待できるよ!

照明のLED化と「消し忘れ」防止ルールを設ける

照明にかかる電気代も、見直しの効果が大きいポイントです。

もし家庭の照明がまだ蛍光灯や白熱電球なら、LED照明への交換を強くおすすめします。

LEDは同じ明るさの蛍光灯に比べておよそ40%から50%程度、白熱電球と比べるとおよそ80%から90%ほど消費電力が少なく、寿命も非常に長いため、交換の手間とコストを大幅に削減できます。

また、基本的ながら効果絶大なのが、こまめに電気を消すことです。

部屋を出るときは必ず消すといった家族のルールを決めたり、消し忘れが多いトイレや玄関などの場所には、人感センサー付きの照明を導入したりするのもよいでしょう。

LEDの購入費用はかかるけど、年間の電気代削減効果と交換頻度の低下によって、2年から3年程度での回収が期待できるよ!

給湯温度とシャワー時間を見直す

ガス代のおよそ7割は給湯で消費されています。

つまり、お湯の使い方を見直すことが、ガス代節約の最大のカギとなるのです。

まずは、給湯器本体のリモコンで設定温度を40℃前後にしましょう。

設定温度を42℃から40℃に下げるだけでも、ガス代の節約につながります。

食器洗いで熱いお湯が必要なときだけ温度を上げる、という習慣が理想的です。

また、シャワーの時間を1日1分短縮するだけでも、年間で数千円のガス代と水道代を節約できる可能性が高まります。

体を洗っている間はシャワーを止める、節水シャワーヘッドに交換するなど、合わせ技でさらに節約効果を高めることが可能です。

浴槽に張る湯量も肩までではなく胸の高さまでにすると、水道代とガス代の両方を節約できるよ!ただ、節約しすぎて体調を崩してしまうのは元も子もないから、ほどほどにね。

待機電力を減らす電源タップを活用し主電源オフを心がける

家電製品の待機電力は家庭の電力消費のおよそ6%を占めており、年間で数千円の電気代となります。

スイッチ付き電源タップを活用し、使わない家電は完全に電源を切る習慣を付けましょう。

特にテレビやパソコン、プリンター、電子レンジなどは待機電力が大きいため、主電源をオフにする効果が高くなります。

外出時や就寝前には、生活に支障のない範囲で電源タップをオフにする節電ルーティンを家族で共有することが重要です。

小まめに電源をオフにできないようであれば、タイマー付きの電源タップがおすすめだよ!設定した時間になると自動で電源が切れるから、確実な待機電力の節約につながるね。

洗濯と乾燥はまとめておこない自然乾燥を利用する

洗濯機は洗濯物の量にかかわらず、一度の運転で消費する電力量に大きな差はありません。

そのため、少量の洗濯物を毎日こまめに洗うよりも、洗濯カゴの8分目程度までためてからまとめ洗いをするほうが、電気代も水道代も効率的です。

また、衣類乾燥機能は非常に多くの電力を消費します。

天気のよい日はできるだけベランダや窓際で自然乾燥するようにしましょう。

部屋干しする際は、扇風機やサーキュレーターで風を当てると乾燥時間を短縮でき、生乾きの臭い防止にもつながります。

洗濯物の量が少ないときは、お急ぎコースや省エネコースを選択してみよう!すすぎ回数や脱水時間を最適化することで、洗濯1回あたりの電気代を3割程度削減できるよ。

電気代を抑える料金プランと契約の見直し

日々の節約習慣とあわせて、電気の契約そのものを見直すことで、毎月の電気代を自動的に、かつ大幅に削減できる可能性があります。

少しの手間で大きな効果が期待できる、根本的な電気代の節約術に目を向けてみましょう。

- 契約アンペアの最適化で基本料金を下げる

- 時間帯別料金を活用し電気料金の安い時間にシフトする

- 新電力へ乗り換える際の比較ポイントと注意点

- スマートメーターで電力使用量を「見える化」し無駄を把握する

- ポイント還元やセット割などの特典を活用する

契約アンペアの最適化で基本料金を下げる

多くの電力会社の料金プランでは、電気の基本料金は契約アンペア(A)の大きさで決まっています。

アンペアは、一度に使える電気の量の上限を示すもので、この数値が大きければ大きいほど基本料金は高くなります。

もし、家庭のライフスタイルに対して契約アンペアが過大になっている場合、適切なアンペア数に見直すだけで、毎月の基本料金を数百円下げることが可能です。

ブレーカーが頻繁に落ちることがなければ、現在の契約が大きすぎる可能性があります。

電力会社のWebサイトで使用状況を確認したり、シミュレーション機能を活用したりして、最適な契約アンペアを見つけましょう。

電力使用量の多い家電を、同時に使用しないよう心がけてみよう!たとえば、エアコン使用時はほかの大型家電の運転を控えることで、低いアンペア契約でも問題なく生活できるよ。

時間帯別料金を活用し電気料金の安い時間にシフトする

夜間や休日に電気料金が安くなるプランでは、洗濯機や食洗機、電気温水器などの運転時間を料金の安い時間帯にシフトすることで、電気代を大幅に削減できます。

日中在宅が少ない共働き世帯や、夜型の生活パターンを持つ家庭で特に効果的です。

タイマー機能を活用し、23時から7時までといった深夜電力時間帯に家電を運転させる習慣を身につけましょう。

ただし、昼間の電気料金が高く設定されているプランが多いため、在宅ワークの頻度や昼間の電力使用量を十分検討してから契約変更することが重要です。

まずは、どの時間帯に電気を多く使っているのかを把握してみよう!

新電力へ乗り換える際の比較ポイントと注意点

2016年の電力自由化以降、消費者は地域の電力会社だけでなく、新電力と呼ばれるさまざまな事業者から電気を自由に購入できるようになりました。

新電力は、独自の料金プランやガス・通信サービスとのセット割引などを提供しています。

現在の契約から乗り換えるだけで、電気代が年間で数千円から数万円ほど安くなるケースもあります。

さらに、乗り換え手続きはWebで完結し、工事なども不要です。

乗り換え先を選ぶ際は、エネチェンジなどの電力比較サイトを活用し、家庭の使用量に合ったもっともお得なプランを探すのが効率的です。

ただし、契約期間の縛りや解約金の有無は、事前に必ず確認しましょう。

新電力に乗り換えるときは、単価の安さだけでなく、基本料金の有無や支払い方法などを総合的に評価しよう!また、キャンペーン期間終了後の料金体系も確認しておくと安心だよ。

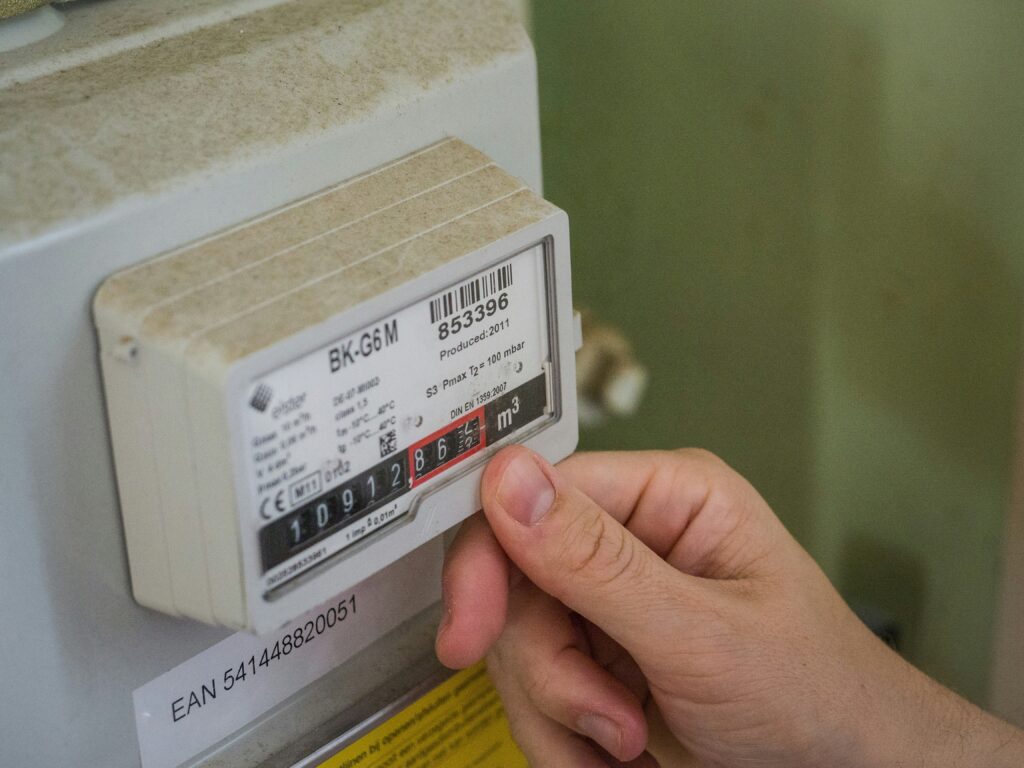

スマートメーターで電力使用量を「見える化」し無駄を把握する

スマートメーターの導入により、30分単位での電力使用量をWebサイトやアプリで確認できるようになりました。

時間帯別の使用パターンを分析し、予想以上に電力を消費している時間帯や家電を特定することで、効果的な節電対策を講じられます。

たとえば、外出中の待機電力や深夜の冷蔵庫の稼働状況など、普段気付かない電力使用の実態を把握することが可能です。

家族間で電力使用量の目標を設定し、日々の実績と比較することで、節電への意識向上と継続的な取り組みを促進できます。

電気使用量が直感的に分かるから、家族の省エネ意識が自然と高まるのがうれしいポイントだね!

ポイント還元やセット割などの特典を活用する

多くの電力会社は、ポイント還元やガス・通信サービスとのセット割を提供しており、電気料金の実質的な負担を軽減できます。

クレジットカード払いによるポイント二重取りや、電力使用量に応じたポイント付与などにより、年間で数千円相当のメリットが期待できます。

携帯電話料金との合算請求によるセット割や、ガス会社の電力サービス利用による割引など、既存の契約サービスとの組み合わせを検討しましょう。

ただし、基本的な電気料金が高く設定されている場合もあるため、特典込みの実質料金で比較することが重要です。

よく利用するポイントサービスや、契約している通信・ガス会社に合わせて電力会社を選ぶのも、賢い節約術のひとつだよ!

ガス代を抑えるなら「給湯・調理」を賢く

家庭で使われるガスのうち、その大半を占めるのがお風呂やシャワー、食器洗いといった給湯です。

つまり、ガス代を効果的に節約するには、キッチンとバスルームでのお湯の使い方をいかに賢くコントロールするかが、もっとも重要なポイントになります。

- 給湯器の設定温度と追い焚き頻度を適正化する

- 風呂フタや断熱シートで保温ロスを減らす

- 圧力鍋や電子レンジで調理時間とガスを短縮する

- 同時調理・余熱の活用で点火回数を減らす

- 都市ガスとプロパンガスの料金見直しのコツ

給湯器の設定温度と追い焚き頻度を適正化する

ガス代節約の基本は、給湯器本体の設定温度を、必要以上に高くしないことです。

冬場でも40℃から42℃、夏場なら38℃から40℃を目安に設定し、こまめに見直す習慣をつけましょう。

設定温度を2℃下げるだけでも、ガス代の節約につながります。

また、非常に多くのガスを消費するのが、お風呂の追い焚きです。

家族がいる場合は、できるだけ入浴の間隔をあけず、お湯が冷める前に入り切るのが理想です。

入浴間隔が長時間空く場合は、一度お湯を抜いて新たに沸かし直すほうが経済的なケースもあるよ。

風呂フタや断熱シートで保温ロスを減らす

前の人が出てから時間が空いてしまう場合は、必ず浴槽にフタをしましょう。

フタをすることで、お湯の温度低下を大幅に防ぎ、追い焚きの回数を減らせます。

さらに保温効果を高めたいなら、浴槽のお湯の上に浮かべるアルミ保温シートの活用がおすすめです。

数百円から千円程度で購入でき、フタと併用することで、お湯の温度が格段に冷めにくくなります。

また、浴槽自体が古い場合は浴槽の外側に断熱材を貼り付けたり、窓がある浴室なら窓に断熱シートを貼ったりすることも、浴室全体の保温性を高め、湯温の低下を防ぐのに役立ちます。

さらに、給湯配管の保温材巻きも効果的だよ!配管からの放熱による給湯温度の低下を防げるから、設定温度での安定した給湯ができるようになるよ。

圧力鍋や電子レンジで調理時間とガスを短縮する

圧力鍋を使用することで、通常の煮込み料理の調理時間を3分の1程度に短縮でき、ガス代を大幅に節約できます。

根菜類の下茹でや玄米の炊飯なども、従来の半分以下の時間で完了するため、特にガス使用量の多い煮物系料理で効果を発揮します。

電子レンジとの使い分けも重要です。

少量の温めや解凍は電子レンジ、大量の調理や本格的な煮込みは圧力鍋を使用することで、効率的な調理が実現できます。

根菜などのかたい野菜に火を通す際は、あらかじめ電子レンジで数分加熱してから炒めたり煮たりすると、ガスでの加熱時間を短縮できるよ!

同時調理・余熱の活用で点火回数を減らす

複数の料理を同時に調理することで、ガスコンロの点火回数を減らし、効率的にガスを使用できます。

たとえば、メインの煮込み料理を作る際は、同じコンロで副菜の茹で野菜も一緒に調理すると、余熱にかかるガス代を分散できます。

蒸し料理では、下段で主菜を蒸しながら上段で野菜を同時調理することも効果的です。

また、鍋の余熱を利用してお湯を沸かす、調理後の熱いフライパンで次の料理の下準備をおこなうなど、無駄になりがちな熱エネルギーを有効活用しましょう。

炒め物や煮物を作る際は、鍋やフライパンが十分に温まってから食材を入れることで、効率よく熱が伝わり、調理時間の短縮につながるよ!

都市ガスとプロパンガスの料金見直しのコツ

自宅のガスが都市ガスかプロパンガス(LPガス)かによって、料金の見直し方法が異なります。

都市ガスは電力と同様に自由化されており、地域のガス会社以外にもさまざまな事業者が参入しています。

電力とセットで契約すると割引になるプランも多いため、比較サイトなどを利用して、より安い会社への乗り換えを検討しましょう。

プロパンガスはもともと自由料金制であり、事業者によって価格が大きく異なります。

もし、現在のガス料金が高いと感じるなら、複数のプロパンガス会社に連絡を取り、料金の見積もりを依頼することが非常に重要です。

会社を切り替えるだけで、ガス代が年間数万円単位で安くなるケースも珍しくありません。

集合住宅の場合は、管理組合での一括契約見直しによって、大幅な料金削減が期待できる場合もあるよ。契約を変更するときは、工事費や解約金の有無も確認しようね!

水道代の節約は「流量と回数」を減らす

水道料金は使用量に応じた従量制のため、使用する水の量と頻度を削減することが直接的な節約につながります。

設備の改善と使用習慣の見直しで、効果的に削減しましょう。

- 節水シャワーヘッドや節水コマで水量をカットする

- トイレの節水機能・大と小のレバーを使い分けする

- 食洗機や洗い桶の活用で手洗いの無駄を減らす

- 洗濯の水量設定とまとめ洗い・すすぎ回数の最適化をする

- メーター確認で漏水チェックを定期実施する

節水シャワーヘッドや節水コマで水量をカットする

家庭での水使用量がもっとも多いお風呂で、絶大な効果を発揮するのが節水シャワーヘッドです。

数千円程度の初期投資で、現在使用しているシャワーヘッドと簡単に交換できます。

水の勢いを保ちながら、内部の構造の工夫によって水の使用量を30%から50%程度も削減できるため、水道代だけでなく、お湯を沸かすガス代や電気代の節約にもつながります。

また、キッチンや洗面所の蛇口にも節水コマや泡沫器を取り付けることで、水量を20%程度削減可能です。

さらに、手元止水機能付きのシャワーヘッドを使用すれば、洗髪中や体を洗う際にワンタッチで止水でき、無駄な流水時間を大幅に短縮できます。

これらの節水器具は取り付けが簡単だよ!賃貸住宅でも原状回復が容易だから、ぜひ試してみてね!

トイレの節水機能・大と小のレバーを使い分けする

お風呂に次いで水の使用量が多いのがトイレです。

最新型のトイレは非常に高い節水性能を備えていますが、その機能を最大限に活かすためには、レバーの「大」と「小」を正しく使い分けることが不可欠です。

節水型トイレでは「小」は「大」に比べて1リットルから2リットルほど水量が少なく、毎回意識して使い分けるだけで、年間で浴槽数杯分もの節水になります。

また、旧式のトイレを使っている場合は、タンク内に水を入れたペットボトルなどを沈めて、一度に流れる水量を減らすという方法もあります。

ただし、この方法は詰まりの原因になる可能性もあるため、トイレの節水専用のグッズを利用するのが安全です。

ウォシュレット機能の水量や水圧設定を見直して、必要最小限の設定にすることで、さらなる節水も可能だよ。さらに、定期的なタンク内部の点検により、水漏れやフロート弁の不具合を早期発見することも、節水につながるよ!

食洗機や洗い桶の活用で手洗いの無駄を減らす

キッチンでの節水でもっとも効果的なのが、食器洗い乾燥機(食洗機)の導入です。

水を循環させて効率的に洗浄するため、手洗いで水を流しっぱなしにする場合に比べて、使用する水の量をおよそ10分の1にまで抑えられるといわれています。

さらに、家事の時間を大幅に短縮できるメリットも大きく、共働きの家庭などでは特に導入価値が高い家電です。

食洗機がない家庭では洗い桶を活用しましょう。

水を流しっぱなしにせず、洗い桶に水をためて食器を洗うため洗いを徹底するだけで、水道の使用量を半分以下に減らすことが可能です。

油汚れの激しい食器は、事前にキッチンペーパーで拭き取ることで、洗い時間と水使用量の両方を削減する効果が期待できるよ!

洗濯の水量設定とまとめ洗い・すすぎ回数の最適化をする

洗濯での節水も、日々の積み重ねが大きな差になります。

まず基本は、少量の洗濯物をこまめに洗うのではなく、たまるのを待ってまとめ洗いをすることです。

また、風呂の残り湯を洗濯の洗いに利用すれば、その分の水道水をまるごと節約できます。

近年の洗濯機は、洗濯物の量に合わせて最適な水量に自動で調整してくれますが、手動で設定できる場合は、汚れの程度に応じて少なめに設定するのも有効です。

さらに、洗剤によってはすすぎ1回で済むタイプもあり、洗濯1回あたりの水量を大幅に削減できます。

残り湯の活用は洗いの工程のみにしよう!すすぎは清水を使用することで、衛生面と節水を両立できるよ。

メーター確認で漏水チェックを定期実施する

水道メーターの定期確認により、漏水の早期発見と水道代の上昇を防止できます。

すべての蛇口を閉めた状態でメーターのパイロットが回転している場合は、どこかで漏水が発生している可能性があります。

トイレの水が止まらない、蛇口に水滴がついている、給湯器周辺に湿り気があるなど、日常的に点検することが重要です。

床下や壁内での漏水は発見が遅れがちですが、普段より水道代が高い月があった場合は専門業者による点検を依頼しましょう。

漏水修理は緊急性が高く費用もかさむよ。定期的なチェックにより予防することが、もっとも経済的だよ!

住まいの断熱と冷暖房効率を高める

建物の断熱性能を向上させることで、冷暖房の効率を高め、エネルギー消費を大幅に削減できます。

ここでは、住まいの断熱と冷暖房効率を高める具体的な対策について解説します。

- 窓を断熱する(厚手カーテン・断熱シート・内窓)

- 隙間テープやドア下のドラフトストッパーですきま風対策をする

- エアコンのフィルター掃除と室外機の環境を改善する

- 扇風機とサーキュレーターを併用して温度ムラを解消する

- 服装と加湿で体感温度を上げる工夫をする

窓を断熱する(厚手カーテン・断熱シート・内窓)

窓は、建物の熱損失のおよそ50%を占める最大の弱点です。

厚手のカーテンや断熱性の高いハニカムスクリーンを使用すると、窓際の冷気を遮断し、室内の快適性を向上させながら冷暖房費を削減できます。

窓ガラスに貼る断熱シートは、夏の日射熱をおよそ30%カットし、冬の結露防止効果も期待できます。

さらに効果的なのは内窓の設置です。

既存窓との間に空気層を作ることで断熱性能を大幅に向上させ、年間光熱費の2万円から3万円ほどの削減が期待できます。

賃貸住宅では原状回復を考慮して、両面テープで取り付けできる簡易内窓を選択することもおすすめだよ。

隙間テープやドア下のドラフトストッパーですきま風対策をする

建物の気密性を高めることで、外気の侵入を防ぎ、冷暖房効率を向上させます。

ドアや窓のすきまに隙間テープを貼り、床下からの冷気侵入を防ぐためドア下にドラフトストッパーを設置しましょう。

コンセント周りの微細なすきまも、専用のパテやシーリング材で塞ぐことで気密性が向上します。

古い建物では、畳の隙間や押入れの壁面なども冷気の侵入口となるため、断熱材やアルミシートで対策することが効果的です。

これらの対策をすると、室内温度を2度から3度ほど上昇させる効果があるよ。結果的に、エアコンの設定温度を下げることにつながり、電気代を大幅に節約できる可能性が高まるね!

エアコンのフィルター掃除と室外機の環境を改善する

エアコンのフィルターが目詰まりすると、運転効率が10%から25%ほど低下し、電気代の上昇につながります。

2週間に1度のフィルター掃除により、常に最適な運転効率を維持できます。

室外機周辺の環境改善も重要で、吹き出し口から1m以内に障害物がないことを確認しましょう。

直射日光が当たる場合は、遮光ネットで日陰を作ることで運転効率が向上します。

室外機の水平設置と周辺の雑草除去により、適切な空気循環を確保しましょう。

定期的な室外機の清掃により、熱交換器の汚れを除去することで、さらなる効率向上が期待できるんだね。

扇風機とサーキュレーターを併用して温度ムラを解消する

室内の温度ムラを解消することで、体感温度を均一化し、エアコンの設定温度を緩和できます。

扇風機やサーキュレーターの併用により、床付近の冷気と天井付近の暖気を循環させ、部屋全体を快適な温度に保てます。

夏場はエアコンの冷気を部屋全体に拡散させ、冬場は暖房の暖気を床面まで押し下げることで、足元の寒さを解消可能です。

サーキュレーターは、24時間運転しても電気代は月100円程度と非常に経済的です。

エアコンの設定温度を2度緩和できれば、年間1万円以上の電気代削減効果があります。

部屋の形状や家具配置に応じて、最適な風向きと設置位置を見つけることが重要だよ!

服装と加湿で体感温度を上げる工夫をする

室温を上げずに体感温度を向上させる工夫により、暖房費を大幅に削減できます。

重ね着による保温効果を活用し、室内では厚手のルームウェアやひざ掛けを使用することで、設定温度を2度から3度ほど下げても快適に過ごせます。

足元の冷え対策として、厚手の靴下やルームシューズ、電気を使わない湯たんぽも効果的です。

適度な加湿により体感温度を上昇させ、湿度を50%から60%程度に保つことで、実際の室温より2度から3度ほど高く感じられます。

観葉植物や洗濯物の室内干しによる天然の加湿も活用して、電気代をかけずに快適性を向上させてみてね。

家電の買い替え判断と省エネにつながる使い方

家電製品の省エネ性能は年々向上しており、古い家電の買い替えや効率的な使用方法により、大幅な光熱費削減が可能です。

投資効果を見極めた買い替え判断と、日常の使用方法を最適化しましょう。

- 省エネラベルと年間消費電力量の見方

- 冷蔵庫の詰め込み過ぎを避け温度設定を最適化する

- 洗濯物の乾燥方法は浴室乾燥と除湿機・天日干しを使い分ける

- IH・電子レンジ・炊飯器の省エネ運転のコツ

- 太陽光発電・蓄電池・HEMSの導入検討ポイント

省エネラベルと年間消費電力量の見方

家電の省エネ性能を客観的に判断する基準となるのが、製品に貼られている緑色の「統一省エネラベル」です。

このラベルで見るべきポイントは2つです。

ひとつ目は、目標基準値をどれだけ達成しているかを示す「省エネ基準達成率」で、星の数とパーセンテージで表示されます。

星の数が多ければ多いほど、性能が高いことを意味します。

ふたつ目は、実際の電気代に直結する「年間消費電力量」です。

この数値が小さければ小さいほど、年間の電気代が安くなります。

古い家電と最新家電の年間消費電力量を比較し、電気代の差額を計算すれば、何年で本体価格の元が取れるかをシミュレーションできます。

購入から10年以上経過した家電は、買い替えによる省エネ効果が期待できるよ。ただ、使用頻度が低い家電は買い替え効果が限定的だから、年間使用時間と削減電気代を比較して判断することが重要だよ。

冷蔵庫の詰め込み過ぎを避け温度設定を最適化する

冷蔵庫内の詰め込み過ぎは冷気の循環を阻害し、消費電力の増加につながります。

冷蔵室は容量の7割程度、冷凍室は満杯近くまで詰めることで、もっとも効率的に運転できます。

温度設定は冷蔵室で3度から5度、冷凍室は-18度が適切です。

必要以上に低い設定は電気代の無駄となります。

季節に応じて設定を調整し、夏は「中」、冬は「弱」設定でも十分な冷却効果が得られるでしょう。

扉の開閉回数と時間を最小限に抑え、まとめて食材を出し入れすることで、冷気の流出を防げます。

熱い料理は十分に冷ましてから冷蔵庫に入れることで、余計な冷却負荷を避けられるよ。

洗濯物の乾燥方法は浴室乾燥と除湿機・天日干しを使い分ける

洗濯物の乾燥方法を天候や季節に応じて使い分けることで、乾燥コストを最小限に抑えられます。

晴天時は天日干しがもっとも経済的で、紫外線による殺菌効果も期待できます。

雨天時は浴室乾燥機が効率的で、1回あたりの電気代はおよそ100円と比較的安価です。

除湿機は広い部屋での室内干しに適しており、洗濯物の量が多い場合に効果を発揮します。

ドラム式洗濯機の乾燥機能は便利ですが、1回あたりおよそ150円の電気代がかかるため、急ぎの場合や少量の洗濯物に限定して使用しましょう。

部屋干しの際は扇風機で風を当てることで乾燥時間を短縮し、電気代を抑えながら効率的に乾燥させられるよ!

IH・電子レンジ・炊飯器の省エネ運転のコツ

キッチン家電も、使い方を少し工夫するだけで消費電力を抑えられます。

IHクッキングヒーターは鍋底が平らで、ヒーターのサイズに合った鍋を使うことで、熱効率が最大化されます。

電子レンジで食品を温める際は、一度にまとめて加熱するほうが効率的です。

また、加熱時間を短くするために、食材を小さく切ったり、平らに並べたりする工夫も有効です。

炊飯器でもっとも電力を消費するのは、炊きあがったごはんを保温しているときです。

長時間保温するよりも、炊きあがったらすぐに食べるか、残りは小分けにして冷凍して食べるときに電子レンジで温めるほうが、トータルの電気代は安くなります。

炊飯器の保温の目安時間は4時間だよ。4時間以上の保温は避けて、冷凍保存を活用するようにしようね。

太陽光発電・蓄電池・HEMSの導入検討ポイント

長期的な視点で光熱費を抜本的に見直したいなら、創エネ・蓄エネ設備の導入も視野に入ります。

屋根に設置する太陽光発電システムは、日中に発電した電気を自宅で使うことで、電力会社から買う電気の量を大幅に減らせます。

さらに、余った電気は電力会社に売ることも可能です。

蓄電池を併用すれば、昼間に発電した電気や、電気料金が安い深夜の電力を貯めておき、好きなタイミングに使えます。

これらのエネルギーの流れを、家全体で最適に管理するのが「HEMS(ヘムス)」です。

初期投資は高額になりますが、国や自治体の補助金制度も充実しており、将来のエネルギー自給自足を目指すうえでの強力な選択肢となります。

太陽光発電などを導入する際は、設置費用や維持管理費も含めた総合的な収支計算をして、補助金制度の活用も検討しつつ導入判断をおこなうことが大切だよ。

家計管理と支援策で「ムリなく継続」

光熱費の節約は一時的なイベントではなく、日々の暮らしの中で無理なく楽しく続けることが重要です。

そのためには、成果をきちんと記録してモチベーションを維持する仕組みや、利用できる公的な支援策をしっかりと活用する視点が不可欠です。

ここでは、光熱費の節約をムリなく継続するためのコツを解説します。

- 月次の光熱費家計簿と目標設定のテンプレ

- 世帯別(ひとり暮らし・共働き・在宅)の優先順位

- 平均額との比較で効果を可視化する

- 省エネ家電や断熱改修の補助金・助成金を確認する

- 支払い方法やポイント還元・分割相談の活用を検討する

月次の光熱費家計簿と目標設定のテンプレ

光熱費の削減効果を実感するため、月次の光熱費家計簿を作成し、前年同月との比較や目標値との差異を記録しましょう。

電気とガス、水道それぞれの使用量と料金を分けて管理することで、どの分野の節約が効果的だったかを把握可能です。

たとえば、年間目標として光熱費総額の10%削減を設定し、月次で進捗を確認することで継続的な取り組みを促進します。

さらに、家族間で光熱費削減額を共有し、浮いた費用の使い道を話し合うことで、節約へのモチベーションを維持できます。

スマートフォンアプリや家計簿ソフトを活用すれば、グラフ化による視覚的な効果確認も簡単にできるよ!

世帯別(ひとり暮らし・共働き・在宅)の優先順位

効果的な節約術は、世帯のライフスタイルによって異なります。

ひとり暮らしで家にいる時間が短い場合は、契約アンペアを下げたり、待機電力をカットしたりすることが効果的です。

家電も、自分の使い方に合ったコンパクトなサイズを選ぶことが重要です。

日中不在の共働き世帯では、夜間の電気料金が安くなるプランを検討し、洗濯乾燥機や食洗機のタイマー運転を夜間にシフトしてみましょう。

また、時短にもつながる省エネ家電への投資も有効です。

在宅ワークや専業主婦などの日中誰かが在宅している世帯では、朝から夕方までの電気使用量が多いため、電力会社の乗り換えによる単価の引き下げが大きな効果を発揮します。

また、太陽光発電の導入は、日中の電気を自家消費できるため、もっともメリットが大きい世帯といえるでしょう。

それぞれのライフスタイルに応じた優先順位で取り組むことが、継続の秘訣だよ!

平均額との比較で効果を可視化する

自分の家の光熱費が、ほかの家庭と比べて高いのか安いのかを知ることは、節約へのモチベーションを高めるうえで非常に有効です。

総務省の「家計調査」などでは、世帯人数別の光熱・水道費の月間平均額が公表されています。

自分たちの支出をこの平均額と比較し、客観的な指標として活用してみましょう。

目に見えて効果が分かると、節約に取り組みやすくなるよ!

省エネ家電や断熱改修の補助金・助成金を確認する

国や地方自治体では、省エネ家電の購入や住宅の断熱改修に対する補助金制度を実施しています。

エアコンや給湯器の買い替え、内窓設置、太陽光発電システムの導入などが対象となり、費用の一部が補助されます。

ただし、申請期限や予算上限があるため、事前に自治体のホームページで最新情報を確認することが重要です。

省エネリフォームには、住宅ローン減税や固定資産税の減額措置も適用される場合があり、総合的な節税効果も期待できます。

また、電力会社やガス会社の顧客向けキャンペーンも定期的に実施されているため、機器交換のタイミングに合わせて活用しましょう。

複数の支援制度を組み合わせることで、初期投資を大幅に軽減できるよ!

支払い方法やポイント還元・分割相談の活用を検討する

光熱費の支払い方法を工夫することで、実質的な負担を軽減できます。

クレジットカード払いによるポイント還元は、年間数千円相当のメリットがあります。

ただし、光熱費の金額によっては口座振替割引のほうがお得になるケースもあるので、比較検討が必要です。

さらに、電力会社やガス会社独自のポイント制度も活用すれば、電気料金に応じたポイント付与や提携店舗での特典を受けられます。

大型の省エネ家電購入時は、販売店の分割払いやリース制度の活用により、初期負担を軽減しながら、月々の光熱費削減効果で実質的な負担軽減が可能です。

また、光熱費が一時的に支払い困難な場合は、各事業者の支払い猶予制度や分割相談を活用し、供給停止を避けながら計画的な支払いをおこないましょう。

支払いに関する分割相談先は、市区町村役場の福祉担当課などだよ。利用できる支援がないか確認することも、家計を守るための重要な手段だね。

まとめ

光熱費の削減は日常的な使用習慣の見直しからはじまり、契約プランの最適化や住環境の改善、省エネ家電への買い替えまで、段階的に取り組むことで大きな効果を得られます。

重要なのは無理な我慢ではなく、効率的な使用方法や最新技術の活用により、快適さを保ちながら支出を抑えることです。

家族全員で取り組み、効果を見える化することで継続的な節約習慣を身に付け、年間数万円の光熱費削減を実現しましょう。

また、補助金制度や支援策を積極的に活用し、初期投資の負担を軽減しながら長期的な経済メリットを追求することが、持続可能な光熱費削減のカギとなります。